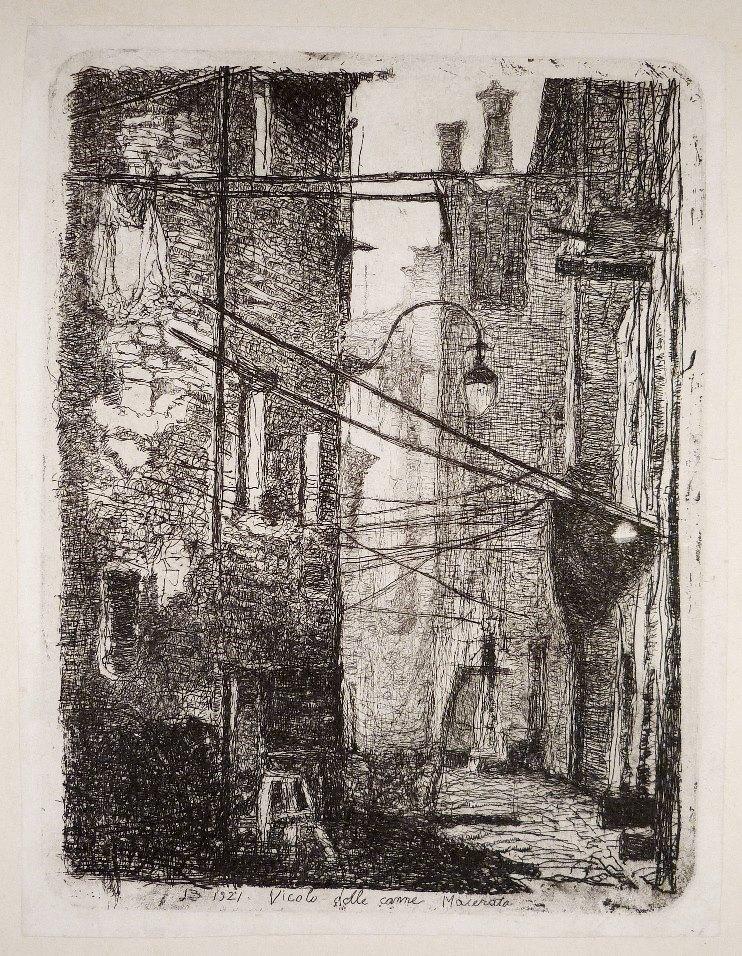

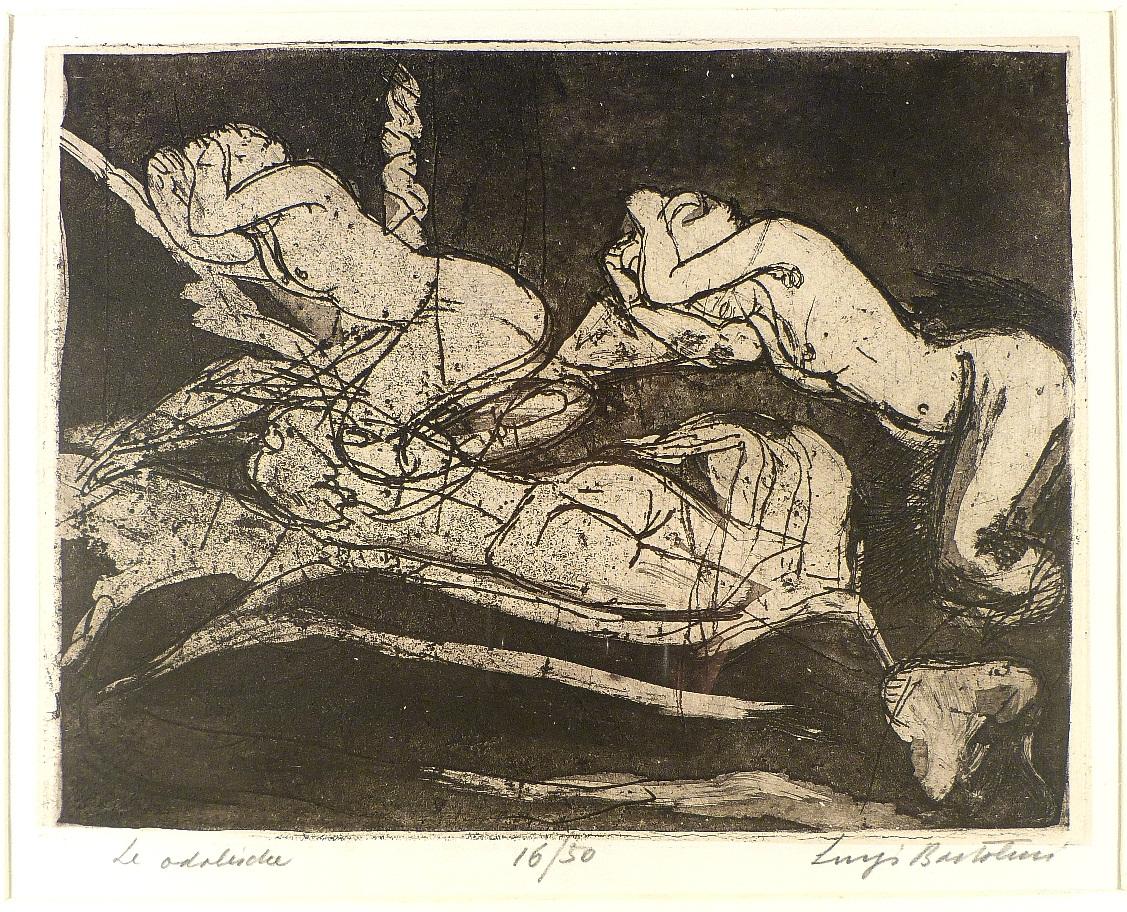

Gli esemplari unici o rari

(o del grado di rarità d'ogni mia acquaforte)

(o del grado di rarità d'ogni mia acquaforte)

Rare non sono mai le acqueforti incise su rami pesanti, allo

scopo d'una tiratura esatta, lunga; ma, perciò, commerciale. O, se siano rare,

rispetto a quelle d'incisori che affidano, ad editori, lastre e tirature

(raggiungendo sino al ducentesimo, trecentesimo esemplare) più rare, altrimenti

rare, sono quelle, come le mie, che, a rigor di termine, andrebbero considerate

"esemplari unici", giacché è vero il seguente: Io incido una lastra.

La incido su metallo sottile. Perché la incido su metallo sottile, piuttosto

che su quello erto? perché il peso del metallo mi darebbe fastidio; essendo io

solito, ed anzi non potendo fare altrimenti, di andare ad incidere all'aperto,

al sole. Per me, il chiuso dello studio non esiste. Morirei, come falco in

gabbia, se mi si chiudesse fra quattro pareti. In uno studio a

"metodeggiare" (e come fanno gli acquafortai delle solite

combinazioni). A me l'ispirazione piove direttamente dai raggi del sole, e

viene dai profumi delle buone erbe di campagna. La cosa sta cosi e che stia cosi

non v'è dubbio in quanto mi hanno veduto incidere per le campagne (ossia

disegnare sopra una lastra) migliaia di persone e gli stessi miei nemici, (e

graffiarla con le punte, salvo poi passarla all'acido, quando ritorno a casa

mia). Né è vero che incido su lastre sottili allo scopo di spendere poco

nell'acquistare metalli. Lo faccio, in quanto sono povero, anche per questa

ragione; ma, sopratutto, lo faccio per l'altra, e cioè perché non potrei,

altrimenti, portare, con me, in campagna, nelle tasche del mio nobile giaccone

più d'una lastra.

Ho, invece, bisogno di cinque, sei, sette lastre; giacché, il mio, non è lavoro

metodico, da ammuffita gentaglia, ma è lavoro che non sempre, a me stesso,

riesce. Ed anzi debbo penare, qualche volta, un poco, prima che Iddio si decida

ad entrare, con una sua particella, invisibile ostia, dentro di me. Egli è un

grande Signore ed io sono un meschino suo figlio. V'entra, perciò, quando

vuole: e talvolta (anzi spesso) (tutte le volte quando non mi assiste) ritorno

a casa, con l'anima smaccata; deluso, e a fronte bassa. Ho necessità — quasi

sempre — di rovinare cinque o sei lastre, innanzi che me ne venga una. Non

faccio come coloro che prima ponzano (eppoi: pinzano) quello che debbano

incidere: e che, innanzi di toccare, con la punta, la lastra, disegnano

l'acquaforte sopra un pezzo di carta. Se così fosse, si dovesse fare cosi, se

una acquaforte si potesse eseguire anche sopra un pezzo di carta, quale

necessità (fuorché quella commerciale, della moltiplicazione degli esemplari)

sarebbe nel trattare, con una punta, una punta sottile, sismica punta, una

lastra di zingo o di rame?

Chi ripassa il suo disegno sulla lastra, non può trame fuori che un

melanconico, disancorato saggio di bravura geometrica accademica; saggio disancorato

da ogni ispirazione. Ma può bene, apparentemente, avere concluso cosa piacevole

ai mediocri occhi; mentre, sostanzialmente, non ha fatto che commercializzare

una certa sua bravura. Lo stesso Piranesi è più interessante nei suoi disegni,

suoi schizzi, sue "vedute piccole", che non nelle acqueforti di

grandi dimensioni, nelle quali ripete una istessa metodica interpretazione di

pietre, alberi e figure. (Pensò troppo spesso alla commercialità dei suoi

rami).

Nego che abbiano un grande valore acqueforti di acquafortai semianonimi,

secche, a tratto incrociato, e dalle quali lastre non soltanto si potrebbe

trarre trenta esemplari, ma trecento e mille: mille con la acciajatura. Forse

mille, giacché il loro tratto è inciso con il lento e paziente mordente olandese.

Mentre io conosco almeno dieci altri acidi tutti buoni ad incidere e tutti

diversi; tutti diversamente occorrenti, per ottenere ora un risultato, ora un

altro.

Dicevo che incido su lastre sottilissime. Né le incido soltanto nel loro dritto, ma anche nel rovescio. Il rovescio delle mie lastre, come il rovescio della medaglia di ciò che si dice della mia esistenza, è più interessante del suo dritto.

Perché ho inciso nel dritto e nel rovescio di lastre sottili.' Forse per avarizia e tirchieria? I miei nemici accusano me, poeta, financo di avarizia, ma questa cosa non è vera. Dimostrerò quanto essi siano in errore. Chi specula commercialmente non incide su lastre sottili, né incide tali lastre nel dritto e nel rovescio, giacché è naturale che se la lastra è sottile e la si incide nel dritto e nel rovescio, accada che i tratti incisi (i solchi) del dritto della lastra vengano a coincidere (magari per breve spazio) con quelli del rovescio della lastra: bucando la lastra e con ciò rendendola non più stampabile dopo una dozzina di copie. Se non ho inciso nel dritto e nel rovescio per avarizia, perché allora, ho fano quel che, apparentemente. non si deve fare? Perché — io domando a mia volta — Goya prendeva e dipingeva, disegnava, sul primo pezzo di tela o di carta che gli capitava fra le mani? Egli dipinse "ad olio" su d'un muro!. O perché Verlaine scriveva poesie su pezzettini di carta qualsiasi? Perché, quando si è presi dall'estro, non si sa più bene cosa si fa. Una celeste dimenticanza delle regole ci impedisce di pensare ad esse; ed è certo che, creare, significa non ascoltare le regole dei banchi di scuola e tanto meno quelle degli acquafortai per i salotti dello Zoo dello Zodiaco.

A me, accadde spesso, andando a disegnare in campagna, che il bello, il buono, mi apparissero quando non avevo più, in tasca, una lastra che non fosse stata già intrisa di segni nel suo dritto; e così mi fu giocoforza incidere nel rovescio. La lastra, nel rovescio, non era stata, per l'innanzi, preparata a cera, come il suo dritto; ma ho sempre "inventato": e lo starmi a vedere quando incido costituisce cosa molto curiosa, come un racconto di fatti di stregoneria. Schivo, anzi, dal farmi vedere, e quando, gente, in campagna, qualche ficcanaso mi si accosta, mi disturba: mi disturba impedendomi, per esempio, di prendere ed improvvisamente cancellare tutto il già fatto, per ricominciare daccapo. "Cancellare?". Si, giacché, sopra una lastra di rame, si può compiere ogni acrobazia.

Gli artisti amano l'arte dell'acquaforte in quanto mai tanto, quanto sopra una lastra di rame, uno può disegnare, ridisegnare, tridisegnare all'ennesimo; eppoi cancellare tutto quanto, non dovendosi fare diverso dal seguente: intingere il dito nella vernice a cera liquida e spargerla sopra la lastra ed esporre la lastra al sole; allora l'acquaragia, contenuta nella vernice liquida volatilizza e si solidifica. Io vado col delicato polpastrello dell'indice (ed anche con quello del dito medio) palpicchiando tutta la lastra; ossia assestando, riassestando, tutta la poltiglia che intanto s'è generata dalla cera squagliata sia dal sole che dall'essenza di trementina. Qualche volta, per far meglio (e perché la poltiglia, al sole, alla buon'aria, si riasciughi in brevi istanti, aggiungo, alla vernice liquida, un poco di cloroformio: ed è così che cado in un placamento, semisopore, quiete suprema, celestiale condizione). E semiebbro incido; riuscendo ad afferrare il già tanto patito e sofferto incanto. Ho detto: incido; avrei dovuto dire "graffio" giacché lo incidere comprende anche il passare la lastra all'acido nitrico; o ad altri mordenti.

Cosa accade quando passo la lastra all'acido? non so come non mi sia ancora accaduto di non mettere, in bocca, un dito intinto d'acido nitrico! ma, certamente, dita, mani intiere ho messo più volte a bagno nell'acido. Altri cautelosi incisori (e, direi, igienisti, timorosi, acquafortai), infilano, quando adoperano l'acido nitrico, i guanti. Non trattano a tu per tu con la violenza dell'acido nitrico (che pute più di altro veleno) (e lo trattano da lontano); lo pongono (come un santo, o come un matto) sotto una grossa cappa di vetro: perché hanno paura di questo santo e di questo matto. Invece, l'acido nitrico è un santo matto col quale si può perfino scherzare mentre genera, schiumeggiando, bollicine frenetiche bianche e verdi. E, mentre freme, schiuma, minaccia le peggiori diavolerie (e perfino quella di mettersi ad ardere, fumar nero, bruciare la lastra, smozzicarla, devastarla, ridurla a zero legittimo) (e si tanto che, una volta, m'accadde di non ritrovarla più dentro la bacinella dove l'avevo lasciata, giacché l'acido l'aveva completamente mangiata e non era rimasto, dentro la bacinella, neppure un rimasuglio di vernice di copertura, essendosi bruciata insieme all'acido) dicevo: mentre l'acido allegramente frigge e minaccia ogni diabolicheria, putacaso che mi sia accorto d'un errore di disegno, prendo, e linea o più linee o cento linee (da dovere aggiungere) le aggiungo "sott' acqua" cioè disegno mentre la lastra continua a rimanere dentro l'acido. Né mi accorgo che i fumi dell'acido m'entrano nei polmoni. Più tardi, magari sputo; ho la bocca amara che sa di vitriolo, o lo stomaco mi arde, le punta delle dita mi bruciano. Allora sorto di casa e vado a passeggio: tutto contento se l'acqua forte m'è venuta bene; tutto al contrario se è venuta male, passeggio da solo, verso un'osteria di campagna. Ad ogni modo, vado a passeggio, da solo, verso un'osteria di campagna a mangiare. Bere non posso: perché il vino farebbe male ai bronchi infiammati: ma allora, mangiare, ed anche baciare Anna Stickler, sono cose che mi fanno bene; ed assai egregiamente mi compensano della passata fatica.

Specie il passeggiare mi scarica e mi disseta; l'aria buona elimina le arsure cagionate dagli acidi. Fortuna che sono robusto di fisico, altrimenti il mio amico Acido Nitrico mi cagionerebbe non lievi mali; cosi come gli uomini, così male ricompensato sarebbe l'amore che io porto sia ai miei sogni riguardanti le acqueforti, sia a quelli riguardanti la povera umanità.

Si dice — lo dicono gli incompetenti, i maligni e qualche altro

— che io traggo molti esemplari dalle mie lastre incise dall'acquaforte; e che,

inoltre, io non li enumero. La verità, invece, è all'opposto contrario. Ecco

come stanno le cose: dopo che ho inciso una lastra con acidi di tutte le

qualità, e coprendola e ricoprendola per rimorderla; coprendola in parte;

ricoprendola tutta, meno quei certi, a volte, non più di due segni, ma che sono

quelli che mi interessano, allora, e dopo il ritorno dalla passeggiata con Anna

e dalla piccola cena fatta in un chioschetto verde, suburbano, campagnuolo, con

convolvoli o senza, con seggiole sdrucite, e con o senza tovaglia, e con più o

meno delicata ostessa e gentile osteria, dicevo: allorché, all'imbrunire, mi

prendono quelle che direi "doglie del parto spirituale" più una

infinita melanconia, allora, l'unico rimedio, è che io dia alla luce — cioè che

io veda stampato — ciò che ho inciso all'acquaforte. Vero è che so calcolare

prima d'averla passata al torchio, il risultato che può rendermi la lastra dopo

stampata; ma, le sorprese della stampa, esistono anche per me. Dovettero

esistere anche per Rembrandt, anche per Goya. Tanto più che da un sistema di

stampa si può ottenere un certo risultato; e da un altro sistema, un altro

diverso. Direi, senza avere volontà alcuna di paradossare, che sottoponendo una

medesima lastra ad un torchio, si può ottenere un risultato non eguale a quello

che si può ottenere dalla medesima lastra sottoposta ad un altro torchio; ed in

ispecie ad un altro ottimo torchio. Ché, se, viceversa, il torchio non è buono,

allora si destano, in me, quegli spasimi, quelle afflizioni, quelle noie e

quelle ire improvvise scattanti, per cui sarei capace di gettare il piccolo

torchio dalla finestra. Ho detto il "piccolo torchio" per la ragione

che sono i piccoli torchi quelli che non rendono mai risultati perfetti e

nemmeno soddisfacenti.

Si consideri, intanto, che io ho stampato per venti anni, e fino al 1939 (dal

1919 al 1939), usando miserrimi torchietti; ridicoli torchietti; torchiettini

d'occasione; uno dei quali era quello — da me acquistato in un bassofondo-che

serviva alle lavandaie, per stirare le lenzuola. Le lavandaie sottopongono, e

fanno passare tra la stretta dei due cilindri, le candide lenzuola, e cosi le

stirano. È un sistema per risparmiare; va bene per le lavandaie. Ma, per me,

andò assai male. Ho perduto tanta pazienza, con tale torchiettaccio. Ho

rovinato (acciaccate o distorte) tante lastre. Pazienza spesa invano per

ottenere un risultato ottimo (e neppure io mai vi ottenni un risultato

passabile'.). Ecco dimostrato perché Ojetti potette dire, una volta – per

averlo, evidentemente, appreso da qualche mio collega invidioso – che io ero

sì, il principe dell’acquaforte, ma che le mie lastre si sarebbero potute

stampare in modo migliore.

Osservazione, come molte osservazioni dei semiprofani, giusta e non giusta.

Ingiusta in quanto, nessuno, con quel torchiettaccio, avrebbe potuto stampare

in modo migliore. Giusta inquantoché, se avessi posseduto un torchio buono, non

avrei, per esempio, prima sciupata la lastra detta delle Farfalle imbalsamate

che condotta alla minima tiratura di tre buoni esemplari. Ed anzi non ne

trassi, di buono, che uno. E neppure uno, ma tre quarti dell'uno; giacché il

quarto mi si macchiò, in un angolo, d'olio. Se avessi posseduto un buon

torchio, la iperosservazione dell'egregio Ojetti sarebbe stata arcisuperflua.

Per trenta anni (trenta anni di solitudine, non rincuorata dal sorriso di alcun

amico, giacché non ho mai avuto amici vicini di casa), stampai di notte:

riuscendo — e talvolta tra le lacrime — (le lacrime: giacché non ho mai pianto

e soltanto l'ho fatto per le mie acqueforti) a trarre un esemplare decente,

sopportabile; dopo sei, otto e talvolta dieci esemplari di scarto. Che dico

"di scarto"? Dovrei dire di uno scarto tale che è per me orribile

ritornare, con l'occhio della memoria, ad esse cattive prove e cattive

tirature. Un esemplare risultava stampato debolmente, il secondo risultava

"duro". Duro; allora tentavo con un altro "panno". E

ricadevo nel più debole risultato. Allora aumentavo la pressione: può darsi

che, sul più bello della pressione un qualche dente della ruota del torchio si

schiantasse.

Allora accadeva una sospensione generale, improvvisa, di sogni e di tiratura. E

mi toccava recarmi da un mezzo meccanico e mezzo facocchi a pregarlo di

riaggiustare alla meglio la misera ruota dentata. Invece, con torchi buoni,

della Calcografia romana di piazza P. Lucca, si stampa che è una delizia.

Mentre si stampa, si può anche distrarsi a fumare, a ridere, a scherzare con

Michele (Gnocchi, n.d.r.) e Barrovecchio: i miei due aiutanti. I potenti

cilindri stampano, premono, da soli: con la sola forza del loro peso, fanno si

(che come scrissi, una volta, in una poesia) "la carta entra negli intagli

di rame — come pane in bocca che ha fame"; (feci un altro paragone:

osceno: e perciò censurato da me stesso: e, quindi, abolito). Con i potenti

torchi della romana Calcografia si cavano fuori le budella anche alle lastre

sottili: lastre sottili che, comunque, non sono di facile stampa, e che

sopportano soltanto una brevissima tiratura. E da osservare, in quanto a

tirature, che se si usa un torchiettaccio, su dieci prove, da una sola si

ottiene una certa soddisfazione (o quasi); usando, invece, un reale papale

torchio, nessuna prova risulta inutile, sciupata: meno quelle rovinate dalla

nostra incontentabilità.

Le "incontentabilità" possono essere tantissime.

Io incomincio a stampare: dapprima sorte fuori l'"antilettera". La

osservo: ma di rado mi capita di dire, a me stesso, "questa va bene".

Dopo, sortirebbero, secondo alcuni teorici, le "prove di stampa". Ma

siccome le mie lastre sono talmente sottili, come una foglia di cipolla, cosi,

per me, la prova di stampa è come una prova a buono. D'altra parte se la prova

di stampa non è di mia soddisfazione la liquido subito stracciandola e

gettandola nel cestino. Se, invece, è buona, me la tengo. Me la tengo, ma

desideroso del meglio e sempre ansioso di far bene, ecco che ritento una

seconda prova. La ritento a pressione variata. Poi ne ritento una terza "a

panno aggiunto". Poi, una quarta, a panno tolto, ma a pressione ancora

aumentata. I calcografi mi dicono sempre (per paura di faticare troppo e

giacché a girare la stella del torchio viene veramente da sputar sangue)

(somaro fatica di meno girando la mola): "basta con la pressione!"

"O che volete rompere il torchio?". Ma io sorrido ed essi mormorano:

"Allora volete che ci rompiamo la schiena?". Eppoi: "Giratela un

poco voi, la stella, se siete capace!". E, con questa scusante, è vero che

qualche volta sono proprio io che giro la stella, mentre essi placidamente

stanno a vedere. Ingaggiato nel girare, giro, infatti, io;

"inchiostro" io; dò io "il palmo" o "il velo";

gli operai placidamente mi aiutano soltanto a porre il foglio di carta d'Oxford

sopra la lastra da passare al torchio.

Passiamo alla quarta prova: prova d'inchiostro.

L'inchiostro non va. Era troppo nero. Nero non vellutato, ma nero piuttosto

tipografico; un nero non da volta notturna, ma ingrato agli occhi. Allora vi

aggiungo del rosso di Pozzuoli, e passo alla quinta prova: o è alla quinta che

m'accorgo che l'inchiostro è giusto di tono, ma è troppo poco pastoso,

elastico.

Passiamo alla sesta prova: l'inchiostro si può "scaldare" ancora di

più.

Alla settima: si deve scaldare un pochino di meno. Alla ottava: l'inchiostro va

bene.

Ma c'è il "ma" della carta e quindi eccomi alla nona prova; nona

prova su carta bianca. Decima prova su carta liscia. Undicesima prova: su carta

granulosa. Dodicesima prova: su carta papale. Tredicesima prova: su carta

imperiale. Quattordicesima prova: su carta avorio. Quindicesima: su carta del

Giappone. Sedicesima prova: su carta doppia: ossia su carta la quale incorpora

un'altra carta delle dimensioni eguali a quelle della lastra. Ma qui entriamo

in particolari tecnici più difficili, giacché la scelta delle carte (colore e

qualità) è talmente difficile, delicata quanto la scelta dell'inchiostro

(genere e qualità): il tutto tale da esigere una ventesima prova. Senza poi

notare che sono capacissimo di sospendere la stampa delle prove per aggiungervi

dei segni a secco, come per toglierne altri, o per alleviarli, o togliere loro

le "famose barbe". E soltanto da poco, i commercialoidi (viceversa,

scambiati per incisori di buon mestiere, dal giudizio — grossolano — di certi

collezionisti, cosi come da quello dei commercianti, speculatori ed amici).

Soltanto costoro possono fare a meno di quelle che forse chiamano le mie

"inezie", le mie "sottigliezze", le "capillarità"

superflue.

Intanto, morale della favola è che (essa è semplice, persuasiva come un

assioma) se la lastra è sottile, se da essa non si possono trarre più di venti

esemplari, ditemi voi come si potrà, dopo tratti i venti esemplari di prova,

eseguire una più o meno lunga "tiratura a buono"? Ingenuo ingenuo,

celestiale celestiale, soltanto innamorato della mia arte (e non dei

quattrini), feci anche di peggio, ai miei danni materiali, cioè feci cosi:

siccome mercanti e collezionisti incominciavano a richiedere le mie stampe,

cedetti loro, a buon prezzo, i tre o i quattro (al massimo, i dieci esemplari)

tirati a buono, mentre conservai, per me, le prove di stampa. Dissi che di

esemplari a buono ne avevo tirati venti, mentre non ne avevo tirati se non

dieci e forse, a volte, neppure cinque. In altre parole, beneficiai i

collezionisti e i commercianti, dando loro in mano esemplari più rari di quanto

io stesso non avessi detto. E perché feci cosi? Perché m'illusi che adoperando

torchi buoni si potessero trarre tutti i venti esemplari. Invece i torchi buoni

demoliscono le sottili lastre, come le schiacciano, le piegano, le torcono, le

spezzano quelli non buoni.

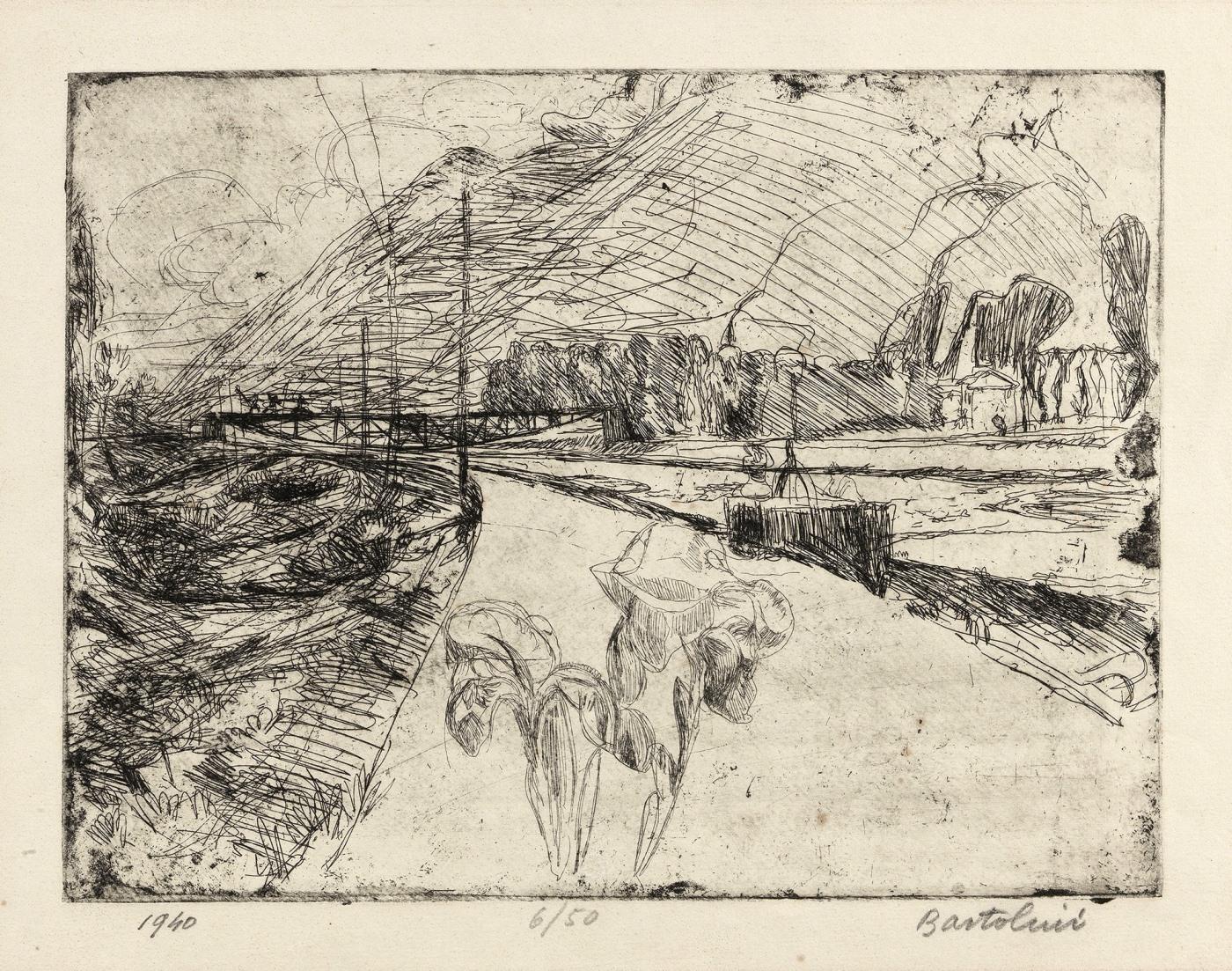

È stato soltanto dopo il 1939 che ho inciso alcune poche lastre destinate ad

una tiratura, massima, di cinquanta esemplari rigorosamente numerati. Tali

lastre, destinate alla tiratura di cinquanta esemplari, anche resistessero

maggiormente, io non ne trarrei un solo esemplare di più dei cinquanta. Ma

andate a trarre cinquanta esemplari dalla lastra del Martin pescatore. Meglio

rigarla o rimorderla completamente! Dalla prima lastra non ne trassi più di

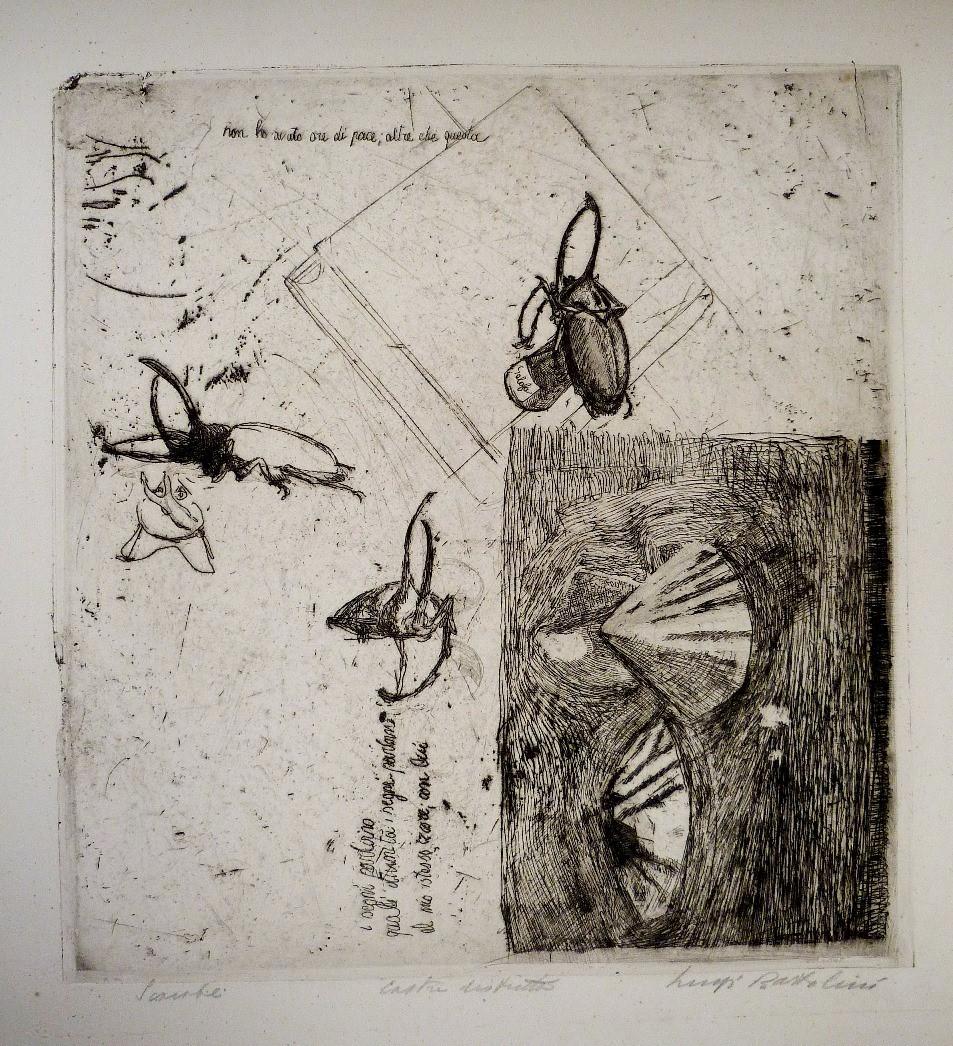

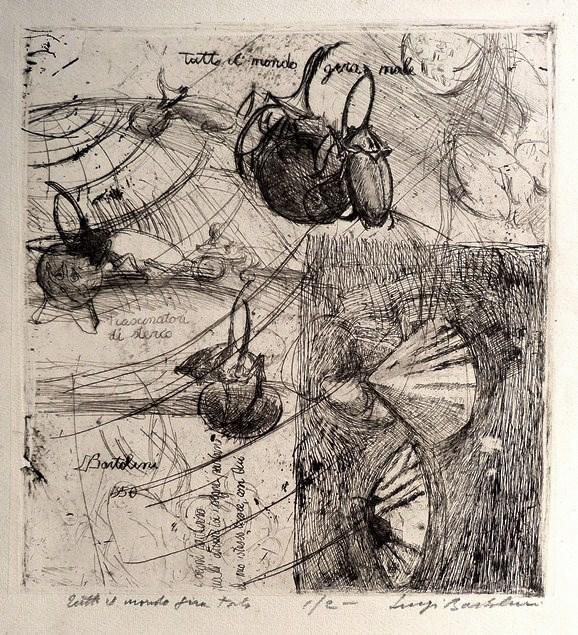

sette, otto esemplari. Andate a trarre trenta esemplari dalla lastra Lo scarabeo bianco! Io stesso m'illusi

di potere trame dieci esemplari; ma, invece, di buoni, non ne trassi più di

quattro. Dei quattro, nessuno esemplare è "a tiratura"; ossia nessuno

è eguale all'altro, perché ad ogni esemplare variai, aggiunsi, tolsi, lisciai;

feci tutto ciò che mi suggerì l'ispirazione; niente di ciò che può indicare la

commercialità. Accadde (come per l'acquaforte La finestra del solitario) che io

rifacessi la lastra tre volte, daccapo: giacché giuoco con una lastra come

meglio mi pare. La raschio anche; se voglio. Ne cancello, con la pulitrice

meccanica, persino la metà, o i due terzi. Il padrone delle mie acqueforti sono

io; io sono il padrone delle mie lastre e delle mie correzioni, variazioni,

rifacimenti, aggiunte, posposizioni, raschiamenti, ecc., numero delle tirature,

ecc. Numero che sino ad oggi è stato esiguo oltre ogni dire; fatta eccezione di

due o tre lastre.

(Da Acqueforti di Luigi Bartolini, prefazione di Geno Pampaloni; catalogo della mostra al centro Culturale Canavesano, Ivrea, maggio 1957)